Aunque muchos digan que es una aldea, que le falta bastante para llenar los zapatos de otras urbes, Las Tunas tiene una historia, tradiciones que defender y muchos otros valores que la hacen brillar también y que, sin ánimos de comparar, no siempre poseen ciudades más cosmopolitas.

Por estos días, en que el Balcón de Oriente acoge la Jornada Cucalambeana, Fiesta Suprema del Campesinado Cubano, es momento idóneo para reflexionar en cuánto atesoramos o no los tuneros ese arraigo. Somos una provincia de origen campesino. No resulta extraño que, al caminar poblados campestres como San Joaquín, en el municipio de Majibacoa, veamos cómo se conservan saberes relacionados con el entablado del bohío; platos tradicionales a base de yuca, coco o maíz; el cafecito colado en las mañanas; las confecciones con yarey; los fogones de leña, pilones de madera y otros enseres del ambiente rural»¦ ¡tantos tesoros!

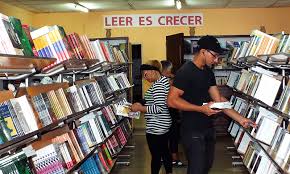

Raíces Soneras, de la familia tradicional campesina Miranda de San Joaquín en Majibacoa.

Por su parte, los juegos tradicionales que matizan algunos festejos y que, lamentablemente, aún desconocemos en gran medida, constituyen expresiones de lo que atesoramos como pueblo. También están nuestras danzas típicas al estilo del chivo, el nengón, y el papelón, que promotores, metodólogos, instructores de arte y otros defensores de la cultura han alentado durante años, especialmente desde el Movimiento de Artistas Aficionados.

La décima, por supuesto, es dama de honor en nuestra tierra. Medio en broma, medio en serio, no es raro escuchar en alguna tertulia que «aquí usted levanta una piedra y sale un poeta». Y es que tanto hombres como mujeres la han cultivado, con énfasis en la vertiente escrita, honrando la memoria de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo (El Cucalambé), mayor poeta bucólico del siglo XIX en Cuba. Tampoco es algo privativo a escritores consagrados, pues un campesino, un pregonero o cualquier ciudadano puede crear una composición en octosílaba rima como si el legado del Bardo Mayor corriera simplemente por sus venas.

Asimismo, el punto cubano ha sido otra fortaleza y, por ello, desde los talleres de repentismo infantil y tonadas, no ha faltado el tres, la guitarra, el laíd, las claves y ese olor inconfundible a cubanía. Además, en algunos festejos (especialmente en áreas rurales) suele bailarse con la «mísica molida» del órgano oriental.

FOTO/Reynaldo López Peña

Otra de las aristas que resulta una práctica enraizada en los hogares tuneros es la Medicina Natural Tradicional. Sin ser especialistas en Fitotecnia ni botánicos de profesión, es normal que cualquiera te sugiera una infusión o brebaje para calmar alguna dolencia. Claro, en ese sentido siempre es prudente consultar a un médico, pero de que los conocimientos están fresquitos, lo están. Y eso ocurre porque, quizás sin darnos cuenta, los hemos transmitido de generación a generación.

Las creencias religiosas resultan variopintas y el espiritismo es una de las expresiones latentes. Rezos, curas con «agua implorada», «hierbas milagrosas» y mucho más son recursos a los que se aferran los cultivadores de esta fe. También está la cuentería popular, esa que en muchos casos proviene de otra época y que abraza desde leyendas urbanas hasta historias de guajiros, seres fantásticos y «aparecidos»»¦ Esta es una arista que aprovechan los artistas para dar vida a sugerentes narraciones orales, pero también pulula en nuestros campos.

En general, son muchas las vertientes de las que sentirnos orgullosos. Los tiempos son otros, es cierto; las nuevas tecnologías llegaron para robarse la atención en gran medida de grandes y chicos, pero siempre resulta revelador volver a esas esencias. Escuchar al abuelo que cuenta, al estilo de Juan Candela, el famoso personaje de Onelio Jorge Cardoso, cómo «“a su vez- sus progenitores narraban, acostados en una hamaca, recostados a un bohío desde un taburete o simplemente bajo la luz de un quinqué, el arrastre de cadenas que se escuchaba en cierta área o las luces que siempre se veían exactamente en un lugar y a la misma hora.

En Las Tunas no solo tenemos la Jornada Cucalambeana como expresión de varias de estas tradiciones, proceso que empieza desde la base, se desarrolla a nivel de zona y, después, en el municipio, previo a la magna cita. También figuran actividades que demuestran que la estrofa nacional y el ambiente bucólico son bien recibidos aquí. Hablamos de espacios como el Café ConVerso o el Decimartes, de la casa iberoamericana de la décima El Cucalambé, canturías, exposiciones de décimas ilustradas, el cultivo de la artesanía, el funcionamiento de proyectos socioculturales y la existencia de colectivos como el Grupo Nacional de Escritores Rurales, con sede en el poblado de San José, en el municipio de Colombia.

Sin embargo, más allá de las evidencias aquí y allá, aun el tunero desconoce en cierto grado su identidad y, por ello, es incapaz de defenderla en toda su dimensión.

Al escuchar hablar a intelectuales como Carlos Tamayo con tanta pasión sobre El Cucalambé o Vicente García, por ejemplo, nos percatamos de que aún nos quedan muchos derroteros. Por eso es tan importante, desde la academia, potenciar el conocimiento de nuestra historia y cultura local. Involucrar a nuestros estudiantes en dinámicas socioculturales, hacerlos partícipes de proyectos y conminarlos a investigar, deberían formar parte de estrategias para consolidar saberes en este sentido. Además, como vivimos tiempos de «nativos digitales», sería inteligente utilizar más las nuevas tecnologías en pos de divulgar productos afines, propiciando la interacción a través del lenguaje hipermedial.

La identidad es parte esencial de la memoria de los pueblos. Mitos, leyendas, tradiciones, matices del idioma, juegos, bailes, mísica, culinaria, religión, vestuarios y otros elementos la sostienen. Defenderla, ante los patrones extranjerizantes que alimenta la globalización neoliberal, es un desafío, pero también una necesidad. Bien dijo el estudioso Ezequiel Ander-Egg: «La vitalidad de una cultura viene expresada en esa capacidad para incorporar nuevos valores («¦) a partir de las tradiciones nacionales colectivas que configuran la cultura nacional y la cultura popular».

Finalmente, reitero, es muy importante que los tuneros asuman, conscientemente, su identidad y, para ello, el primer paso es que sepamos reconocer nuestros valores. Al final, con el paso del tiempo, y si somos justos, nos veremos ante una provincia que no tiene grandes fábricas ni catedrales, pero sí una cultura material e inmaterial campesina que merece la pena defenderse. Si eso pasara algín día, cualquier coterráneo, podría declamar orgulloso los versos de Argel Fernández cuando dijo: «Díganme guajiro a mí / que yo sí nací guajiro / soy puro monte y no aspiro / a ser lo que nunca fui. / El lugar donde nací / se quedó en la lejanía, / pero allá voy cada día / cabalgando el pensamiento, / en busca del fundamento / verde de mi poesía».

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

0 comentarios